こんにちわ。

独特の感性と芸術性の高い文章力によりSNS等で話題の文筆家「伊藤亜和さん」によるオリジナルコラムになります。

同居されている祖父母様との日常を甘辛な文章で紡いでいきます。

それではどうぞ。

山男とじょっぱり女、ときどき、あやしい孫 ①

祖母は毎朝4時に起きる。

私はまだ寝ているから、毎日そうなのかは分からないけれど、祖母がときどき、明け方に私の部屋に入ってくることには気づいていた。

入ってきて、私の寝顔を、鼻が触れそうなくらい間近でジーッと見る。

真顔で。

それは、かわいい寝顔を優しく見守る優しい表情とは程遠く、見守っているというよりは、見張っているような眼差しだった。

私はまだ暗い部屋で薄目を開けながら

「こんな穀潰しの孫娘はいよいよ鍋の具材にされるか、質屋に入れられるのではないか」

と震えた。

祖父母と、3人で暮らし始めてどれくらい経つだろう。

私は、数年前まで母と弟との3人で一緒に暮らしていた。

小さかった7つ下の弟は、中学2年生あたりになると、両親の遺伝を引き継いで縦にひょろひょろと大きくなり、ついには190センチを超えてしまった。

168センチの私は、この家の中では最も小さな登場人物だった。

- 弟195センチ

- 母172センチ

- 私168センチ

世間一般的には長身の3人家族。

一緒に暮らすには、そのアパートメントはあまりにも狭く、下の部分が机になっている、はしご式のベッドに、母と弟がまるで箱に入れられたヒール靴のように眠るのには、まもなく限界がくるように思えた。

そこで、私ひとりが祖父母の住む一軒家に移り住むことになったのだ。

祖父母の家は小さな庭のある2階建てで、典型的な、それでいて珍しいような赤い屋根が乗っていた。

そのおかげで私は、反対の丘からもこの家を見つけることができたのだが、最近になってその屋根は、周りの家と似たような黒に塗り替えられてしまった。

それでも自分の家がどこにあるかくらいは分かる。

問題なのは、見つけたときの嬉しさがなくなったことだ。

ベランダには、普通の細長い空間とは別に、なぜか三畳ほどのバルコニーのようなものがくっついている。

丘の真ん中あたりにあるこの家の向かいには、また別の丘があって、丘の上に行くほど立派な豪邸やマンションが建っていた。

この、7丁目と2丁目の住所が入り混じった一帯は、たくさんの家を巻き込んで迫り上がる丘に囲まれ、大きなすり鉢の中のように上へ上へと広がっていた。

バルコニーから見上げる空は、アリがフラスコの底から外を見上げたときみたいに、広く遠い。

ベランダに干されてた洗濯物から、お気に入りのスカートを探す。

寝ぼけた頭で、スカートを洗濯バサミから引きちぎるように取ると、下に引っ張った反動で、ほかの洗濯物が竿と一緒にビョンビョンと上下した。

その音で昼寝から目覚めた祖父が「壊れちまうだろぉ。まったくぅ」と、後ろの寝間から唸った。

私は聞こえないふりをして、裸足のままベランダを爪先立ちで渡っていき、自分の部屋に戻る。

部屋は分厚い遮光カーテンがぶら下がっていて、私はめったにそれをあけない。

1日中カーテンが閉まった2階の部屋は、近所から見ればまさに

「引きこもりの部屋」

で、きっと周辺の人々には

「伊藤さんの家にはお年寄り2人と、ときどき平日の昼間にフラフラしているニートの怪しい女がいる」

と思われているに違いない。

まぁ、概ねそれは正解であるのでどうしようもないのだが。

ところで、この家では、私はいちばんちいさな登場人物ではない。

床に座って化粧をしていると、下の階から「よいしょ、よいしょ」という声とともに、ゆっくりとした足音が聞こえてきた。

まもなく私の部屋のドアは勢いよく開け放たれ、そこから私の黒いレースのパンティが、私の顔めがけて勢いよく投げ込まれた。

伊藤家最小にして最強の生物、祖母である。

「えらいお嬢さまでございますねぇ。26にもなってジジに自分のパンツ洗わせてぇ。お父さん見てこれ、ほとんどヒモじゃない!そんなの履いてたらね、オケケがはみ出ちゃうよ!はぁーっは!ねェ!お父さん!」

祖母が、私に対して、一般的な「おばあちゃん」のように優しかったのは、私が引っ越してきてからほんの2、3ヶ月くらいまでのことで、それから今日までにいたっては、ごらんのとおり、このありさまである。

祖母には私を含めて6人の孫がいるのだが、私以外はみな男児なうえ、初孫にして最も近くで生活してきた私の扱いときたら、孫というよりはもはや娘に近いのだった。

母が22歳で私を産んだのだから無理もない。子供が子供を産んだようなものだ。

私がまだ小さくて、本牧の公営住宅に二世帯で住んでいた頃、母は近所のコンビニでアルバイトをしていた。

私の面倒は祖母が見ていたし、料理が得意ではない母に代わって、料理を作るのはいつも祖母だった。

朧げな幼児期の記憶の中、私は、なにも出ない祖母のお乳を吸わされていた。

まるで私が、祖母の萎んだ乳を嬉々として吸っていたかのように、祖母はその頃の話を今でも嬉しそうに話す。

今思えば、あれは私の人生の中での最初の「忖度」だった。

飛んできたパンティを無言で拾って、引き出しに押し込む。

祖母は部屋に入ってきて、いつものように「部屋が汚い、飯も食わないでなにをしてるんだ」と「放送」を始めた。

私の返事は聞いていないので「放送」である。

祖母にとって私がほとんど娘であるのと同じで、私にとっても祖母は、ほとんど母親のようなものである。

私がもし思春期真っ盛りで「うるせぇババア」と言うことがあったなら、それは実の母にではなく、祖母に向けたものになるだろう。

こんなことを言ったら母はショックを受けるかもしれないが、母は私にとって「仲のいい姉」あるいは「わたし1号」という方が正しい。

私と母は、思想が近くて、使う言葉や言い回しが同じで、ボソボソとした話し方やボケっとした顔までそっくりの分身。

だから、母が祖母の分身ではないのが、私にはとても不思議な現象に思えた。

カエルの子はカエルとよく言われるけれど、私と母はそうであっても、母と祖母はそうではないのだ。

祖母は今年で86歳になる。本名はタケなのに、なぜかみんなタチと呼んでいる。親類はサチと呼んでいる。

意味がわからない。

私が小学生の頃から「来年こそ生きていられるかわからん」と言い続けて、今も元気に生きている。

誕生日は上皇さまと同じ12月23日で、津軽生まれの「じょっぱり」である。

じょっぱりというのは、津軽方言で「強情張り」「頑固者」というような意味で、祖母はまさにじょっぱり。

大じょっぱりである。

自分が「こう」と思えば「こう」で、人にごめんねと言っているところは見たことも聞いたこともない。

肩が痛い、足が痛いと言いながら無茶な場所によじ登り、気に入らなければ祖父にも弟にも前蹴りをお見舞いする。

外に出れば借りてきたハムスターのようにしおらしいのに、家の中ではピットブルである。

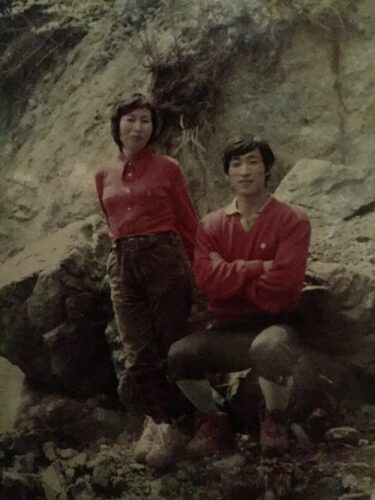

シニア特有の頑なさもあるのかもしれないが、古い写真に写ったなんとも気の強そうな若き日の祖母を見て、あぁ、昔からそうなのか、と納得してしまった。

万人受けする美人というわけではなさそうだけど、今私の部屋で放送中の祖母の顔は私より小さく、ちいさな鼻がツンと尖った気丈そうな雰囲気は写真からも伝わってきた。

150センチほどの背丈に妖精のような顔、雪国の抜けるような白い肌となれば、若い頃に何人にも求婚されたという話は嘘ではなさそうだった。

今はダルマみたいにまん丸だけど。

話を少し戻すが、私と母の気質はどちらかというと祖父寄りだ。

物静かで几帳面(これは私には遺伝しなかった)、オタク気質。

北海道の恵庭で生まれた祖父は伊藤家に養子に出され、たくさんの兄弟の末っ子「アキオちゃん」として大切に育てられた。

坊ちゃんらしい気の優しさとは裏腹に、山登りと写真が趣味で、昔は筋肉隆々で、アジの開きを骨ごとバリバリ食べたあと、ご飯の入っていた茶碗で牛乳を飲むようなワイルドな一面もあった。

怒ることはめったになく、出会った頃にはすでに3人の子持ちだった35歳のシングルマザーだった祖母と、23歳の若さで結婚した男前である。

顔もしっかり男前で、私は前に「ジジ、昔モテたでしょ」と冷やかしたことがあったが、小さい声で「山にしか興味なかったよ」と返されただけだった。

変態だなぁと思った。

私の亜和という名前の漢字を考えたのは祖父で、画数が良いらしいこの名前を、私は結構気に入っている。

祖父は唯一の孫娘である私を充分にかわいがった。今でも毎日、駅まで車で送り迎えするほど甘やかしている。

私にとって、父は父性を与えてくれるような存在ではなかったから、代わりに祖父から吸い取って育ってきたのかもしれない。

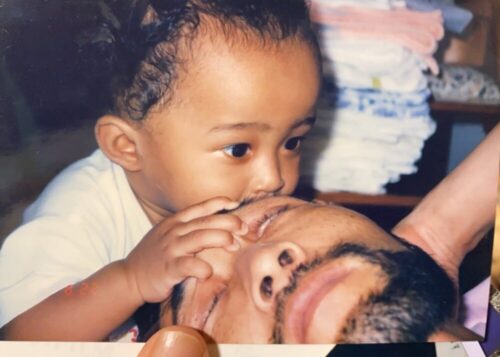

押し入れを漁ると、赤ちゃんの私が祖父にかじりついている写真が何枚も見つかった。

やはり吸い取っている。

そのおかげか

「変な人」には引っかかっても

「変な男」には引っ掛からずにここまで来ることができた。

変な人に引っ掛かるのは、私自身が変な人なのでどうしようもない。

遠い記憶では、祖父はしょっちゅうベランダでタバコを吸っていた。

バルコニーで三脚を立てて月を撮っている祖父に、どうしてタバコをやめたのかと聞いたら、肺の弱かった私のためにやめてくれたそうだった。

私は「そうなんだ」と言いながら、2本目のタバコに火をつけた。

よく喋る祖母と、口下手な祖父。

毎日朝から2人で庭いじりをして朝ごはんを食べ、車で買い物に行った後は午後のロードショーを見ながら昼ごはんとお菓子を食べる。

祖母がなにか言うと祖父が意地悪を言って、すかさず祖母が言い返す。

「ボケジジイ」と言われれば「ボケババア」。

「死んでるみたいな顔」と言われれば「アンタが先に逝け」

と1階のリビングから言い合う声を、私は2階の部屋で聞きながら、本当に仲が良いなと感心している。

あとどれくらい一緒に暮らせるのだろうと、夜中にふと考えれば寂しさが押し寄せて、隣の寝室で眠る2人の呼吸を確かめに行くこともある。

それでも朝になれば悪態をついて飯を作らせ、パンツを洗わせる。

心配も愛情もうまく表せない。

私は口下手のじょっぱりだ。

せめて、これまで過ごしたたくさんの時間を、ここに書いていこうと思う。

拙い日記ですが、これからよろしくお願いします。

ジジ、タチ、いつもありがと。

<了>

続きはこちら

ペンネーム:伊藤亜和(いとうあわ)

プロフィール:モデル・文筆家

noteはこちら

おすすめ記事